سيكولوجية

القتل

د. راشد علي السعدي

مقدمة وأهداف

لماذا تحدث جرائم القتل الفردية أوجرائم

الحرب والإبادة الشاملة. لماذا أباد هتلر اليهود بينما سمح العساكر الألمان بوقوع

تلك المذابح. لماذا تستباح الدماء بين الفصائل الفلسطينية أو العراقية أو السورية او

الليبية واليمنية أو المصرية ليس على المستوى الدولي او الدولة أو القبيلة إنما

على مستوى الفرد أيضاً؟ أسئلة لم تعطها الدراسات حقها خصوصاً من المنظور

السيكولوجي. في هذا المقال سنناقش سيكولوجية القتل الفردي والجماعي والقاء الضوء

على الأسباب الرئيسية وراء ذلك العنف المدني والحربي وسنحاول أن نحلل المبررات

ونصل الى انعكاسات هذا التحليل على واقعنا الحالي المنقسم بعنصرية بغيضة عرقياً

ودينياً وثقافياً وإجتماعياً. فعندما نوضح الأسباب بشكل مبسط سنتمكن من رؤية

الحلول لواقعنا المعقد. وننوه أنه لا يمكن أن تطرح هذه المقالة أي توصية أو حل لأن

مشاكل عصرنا الحالي متشابكة ومتشعبة التعقيد ولكل قضية توجّه يختلف عن قضايا أخرى

وأحيانا حتى إن تشابهت. ولكن سيكون التركيز على توضيح العوامل النفسية التي تؤدي

إلى العنف بغرض تجنبها أو إستخدام هذه المفاهيم السيكولوجية بصورة تنعكس إيجاباً

على طبيعة الإنسان والمجتمع البشري.

سيكلوجية القتل

الحيوانية

الانسان كالحيوان لديه غريزة القتل وغريزة

البقاء. فالثور يقتل عندما ينطح من الجنب والفهد يعض حتى الموت. ولكن وجد كونراد

لورينز في كتابه "حول العدوانية" أن الحيوانات من نفس النوع لا تتقاتل

حتى الموت . انظر الى الغزال عندما ينطح غزالاً آخر بقرنه فهو ينطح رأساً برأس. أما

أسماك البيرانا القاتلة عندما تتقاتل مع بعضها فهي تقوم بالضرب من الذيل وعندما

تقاتل اسماكاً اخرى فتعض بأسنانها حتى الموت. اما في صراع الديكة فقد تم تدريب هذا

النوع من الديكة لتقتل. مثلها مثل كلاب البيتبول التي يتم تدريبها لتقتل ويركز

التدريب على تعليمها من هو العدو ومن هو الصديق وثم تدريبها بانتظام مستمر وفرض

السيطرة عليها من خلال قيادتها وربطها. وبهذا التدريب حوّلنا هذه الحيوانات الى قتلة لحيوانات من نفس جنسها.

أيضاً ، عندما نواجه بعضنا وجهاً لوجه يصعب

ان تحدث عملية القتل كتلك الصعوبة التي يواجهها الحيوان أو الطير عندما يواجه خصمه

فيقف على قدمية أويزأر أوينفش الريش ليصبح أضخم وعادةً ما تنتهي بهروب أحدهما بعد

أن تكسر شوكة الضعيف الذي أخذ خطوةً الى الوراء دلالة على نقص الثقة. وفي المعارك

دلت الأبحاث أن العدو عندما يهرب يكون القتل أسهل وأكثر كماً من خلفه. فمن منظور

نفسي في حالة الكر والفر ، أو ما يطلق عليه استجابة التوتر النفسي الحاد ، يواجه الشخص موقف مرعب نفسي أو بدني يقوم الجسم خلاله

بتجهيز مصادره لمواجهة الموقف. فينشط الجهاز العصبي وتفرز الغدد اللمفاوية

الأدرينالين الذي يرفع من دقات القلب وضغط الدم وسرعة التنفس. واذا انتهى التهديد

يحتاج الجسم من 20 الى 60 دقيقة للعودة الى معدله الطبيعي.

النشوة ثم الألم

وجد دايفد جروسمان ان موضوع سيكولوجية القتل يصعب

دراستة وفهم ما يدور في ذهن القاتل لان ذلك سر لا يفشى. من الطبيعي أن يشعر الشخص

بالنشوة والنصر لأنه أنقذ نفسه أوحقق غايته ولكن هل هذا هو الشعور السائد عندما

نتذكر الموضوع بعد الحادث؟ عندما نصطاد

حيوان في البر نفرح فور سقوطه ولكن عندما نتوجه اليه نشعر بالشفقة عليه وهو ملقى غارق

في دمائه وعيناه تحدق رعباً في أعيننا تنازعه سكرات الموت. منظر مؤلم نفسياً ربما

قادنا الى الندم والى مشاكل صحية أخرى كالغثيان.

كذلك وجد جروسمان ان الانسان عندما يقتل في

المعركة لأول مرة يكون الأمر صعباً ولكن مع استمرار عملية القتل ينتشي ويشعر بالنصر ثم ما يلبث بعدها ايام فيشعر

بالندم والغثيان ومع استمرار الحياة يفكر في عقلانية الحدث وقبوله نفسياً

واذا فشل الشخص يقع ضحية لمعضلة نفسية. ولكن ان كانت الأحداث القتالية مقبولة في

المجتمع الذي ينتمي إليه فإن المجتمع سيرحب به ويقبله. هذا القبول هو ما يخفف عليه

وربما يجنبه العقد النفسية المصاحبة لهذه الأعمال.

إعداد القاتل

بعد الحرب العالمية الثانية ، كشفت دراسات

علم النفس أن 2% الى 4% من الطيارين الأمريكيين يقتلون وأن 15% من المقاتلين الراجلين

من يطلقون النار على الهدف المباشر بغرض القتل. فالطبيعة البشرية لا تحب القتل.

بعد فهم هذه السيكلوجية وليتم إعداد المجند ليصبح مقاتل محترف تقوم قيادات الجيش

والشرطة بتدريب المجندين على اهداف تأخذ شكل للإنسان يظهر فجأة ويجب على المجند ان

يصوب عليه ويقتله بسرعة وبدون تفكير ليحظى بالعلامات. هذه التدريبات رفعت نسبة

الإصابات المباشرة من 15% في الحرب العالمية الثانية إلى 55% في حرب كوريا. وإستمر

التدريب في التحسن وتطور إلى أن وصلت النسبة الى 95% في حرب فيتنام. أما في حرب

الفوكلاند فلقد حارب البريطانيين بنسبة 100% بينما كانت النسبة لدى الارجنتينيين

15 % . وهذا ما يفسر كيف استطاعت القوات البريطانية الصغيرة أن تكتسح قوات أرجنتينية

كبيرة محصنة.

هذه الخبرة واجهتها شرطة امريكا في الستينات عندما

زادت نسبة وفيات رجال الشرطة بسبب ترددهم في اشهار السلاح في وجه المجرمين. فبدأت

الادارات باستخدام نفس الطريقة أعلاه بالتدريب على الأهداف التي تظهر فجأة والأهداف

بالفيديو المتحركة وعلى الشرطي أن يتصرف بسرعة حتى يكسب النقاط لينجح والإ لن

يقبل. وبهذه الطريقة يستخدم الشرطي مركز الاحساس والغرائز في منطقة الدماغ الوسطى.

من يتحكم : العقل أم

الغريزة

ولتحليل ما يحدث في دماغ الإنسان نوضح أن

مقدمة الدماغ (الفص الجبهي) هي المسؤولة عن المنطق والعقلانية وأن منطقة الدماغ

الأوسط هي التي تسيطر على الغرائز والاحساس (هيبوثالاموس وغيرها من مراكز الإحساس

والاستجابة- تعمل في حالات الطوارئ- ولا يوجد فرق حسب الأبحاث في عملية الاستجابة بين

الكلب والفأر والانسان). وفي المعركة يحاول السياسيون والقادة فصل عمليات الدماغ

ليأخذ السياسيون قرار الحرب بواسطة مقدمة الدماغ التي تبدأ بالعمل وتقرر أولاً ويدعون

قرار التصرف عند بدء القتال للمحاربين الذين سيستخدمون الدماغ الأوسط عند وضعهم

وسط موقف مرعب. فعندما تغضب او تخاف تستخدم هذه المنطقة فتتصرف كحيوان ولن تعد شخصا

عاقل. ولكي نطلب من شخص ان يقتل يجب ان نضعه في وضع التفكير بعقله الوسطي عن طريق

التدريب المفاجئ السريع المركز المستمر. نستطيع ان نخلص من ما ذكر أن الأعمال السياسية أعمال عقلانية وعليه إن

توجه السياسيون الى خيار الحرب واستخدام العنف فهم يتحملون نتائج قراراتهم.

ولنسهل عملية القتل ، نصور العدو في شكل شيطان

ولكن عندما نفعل فان المسائل تخرج عن السيطرة وينتج عنها عنف شديد واجرام وابادة

اما في الحروب الحديثة فهي حذرة من شيطنة العدو ولكن تحاول القوات ان تشغل وتطفي استخدام

وسط الدماغ كمفتاح كهربائي. ففي التدريبات يتدرب المقاتلون على صرخات كمجموعةٍ

واحدة ، تصرخ المجموعة ككل صرخات ترفع من نسبة الأدرينالين مثل: "الله اكبر

الله أكبر" وفي الغرب يصرخ البعض: "اقتل اقتل شعارنا الدم الدم."

جريمة القتل المدنية

عندما ينتقد القاتل بانه قتل النساء والاطفال

والشيوخ فإنه في قرارة نفس يقول نعم قمت بذلك فعلا وتصيبه اضطرابات نفسية عميقة

كامنة لا تخرج ابداً تؤرق مضجعه. عندما يُقتل صديق للشخص وهو يقاتل صفاً بصف معه

يقول الحمد لله ان الضحية لم تكن أنا. ربما كانت البداية حمداً ولكن مع الوقت تصبح

ندماً على خيانة الصديق ولو بالتفكير. ربما عاش مسالماً معذباً أو تحول إلى سفاحاً

ضد المجتمع أو شخصية عدوانية بين هذين الطيفين. وهذا ما يقودنا الى مناقشة ما يحدث

في القتال الفردي المدني والجريمة ضد المجتمع.

في الحرب الأمور تحت السيطرة. هناك تنظيم لإستخدامات

الفص الجبهي ومنطقة الاحساس والغرائز بالطريقة المطلوبة اما في المدينة فاننا غير

منضبطين لاننا تعلمنا القتل واستخدام السلاح ولم نتعلم كيف نستخدمه بانضباط .

عندما نرى القتل بالسينما نضحك او نرى اعلانات بعدها لمأكولات شهية. فنحن ربطنا

المعاناة والالم والعذاب والقتل بالمتعة . وعندما يلعب الاطفال والشباب في العاب

الفيديو فانهم يحملون السلاح الذي يحاكي السلاح الطبيعي ويهتز ونضغط الزناد فنفجر

رأس الشخص ونرى الدماء تسيل لتعلن أن اللون الأحمر أصبح مألوفاً. نعلمهم استخدام المرشح

الثاني (العقل الأوسط الخاص بالغرائز والاستجابات) فالإستجابات تبنى بداخلك

والتصرف حيال أي نوع من الإستجابة قد تم التدرب عليه وأصبح تلقائياً. وعندما يذهب

مختل غاضب او خائف في الشارع وبيده مسدس وهو مغسول الدماغ بان المسدس للرجل ويحمي

المجتمع من المجرمين فانه يقتل بدون تفكير واحيانا بمتعة. ونشاهد ونتفاجأ لماذا

!!! ولا نعرف اننا اتحنا له هذه الوسائل ، علمناه ليقتل وعلمناه ان يستمتع بذلك.

في المقابل هناك البعض الذي يفرق بين الحقيقة والخيال ولديه القدرة على التحكم

بنفسه.

كأولياء

أمور وكمسؤولين فقد وفرنا البيئة لأجيالنا لقبول العدوانية الشديدة والسلوك

المتشدد العدواني عندما أتحنا لأطفالنا جميع الوسائل الترفيهية التي لا تفرق بين المواد

المعروضة للكبار او الصغار. كمسؤولين في المجتمع نقوم بالسماح لعرض مشاهد العنف

على قنواتنا الفضائية في الأخبار والأفلام ولم نجرِّم عارضيها. كساسة دولة وقادة

عسكريين شاركنا أطفالنا ونساءنا وشيوخنا كضحايا في القتال بين الأحياء السكنية

الآمنة. علمنا مجتمعاتنا على العنف والدم ومناظر بتر الجسد المؤلمة حتى أصبحت متعة

نضحك عليها وأصبحت اغاني الفيديو كليب تتوشح بالدم والدبابة والارهاب. ومن ذلك

نتعلم أننا غير مسؤولين لأننا لم نستخدم العقلانية (الفص الجبهي) وتركنا هذه

الوظيفة لأطفالنا ليتصرفوا ويضعوا أحكامهم وقراراتهم في ضوء خبراتهم القليلة التي تكون

أسرع وسيلة لديهم لحل المشكلات هي استخدام الغريزة (الدماغ الاوسط) عن طريق

الإبادة او القضاء على الخصم. فهذه هي الأدوات التي لدى أغلبهم لأننا لم نعلمهم على أساليب التعامل

مع حل المشكلات من منظور خيارات سلمية أخرى.

ولمناقشة موضوع الإنتحاريين نسأل : هل الانتحاريين

يقومون بعمل سياسي عقلاني؟ وهل الذين يطلقون النار في الشوارع والمدارس على

المسالمين مختلين عقليا؟ يعتقد آدم لانكفورد صاحب كتاب "خرافة الشهادة" ان

الاثنان يشتركان بطبيعة إنتحارية فهم يخرجون ليقتِلون ويُقتلون. فهم يعانون من مشاكل نفسية عقلية تتراوح امراضهم

من الكآبة وحتى انفصام الشخصية (الشيزوفرينيا). ويعتقدون ان حياتهم دمّرت وأصبحوا

الضحية التي قمعوها وحكموا عليها. لذا فإن احساس الضحية يتفاقم ويبالغ الموقف بسبب

المرض النفسي. واذا لم تتم معالجة المرض ربما قاد ذلك إلى احساس المجموعة بأنها

الضحية. وهناك سبب آخر للأعمال الانتحارية وهو السعي في سبيل مجدٍ ما وسيتم ثوابهم

عليها مثل الشهادة.

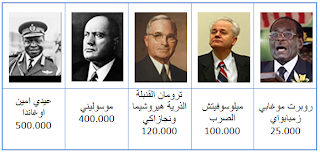

قتل الجماعة أو الإبادة

ما يقلقنا في هذا البحث أيضاً هو أسباب العنف

الجماعي ووحشية القتال والإبادة من قبل الدولة أو المجموعات. أشار بحثنا الى أن

القتل الجماعي للدولة أو المجموعة يخرج عن النطاق الفردي ويتأثر برأي المجموعة.

ولكي يحيا الشعب الأرياني ، كان على هتلر أن يبيد اليهود والأعراق الأخرى. فهل هذا

جنون؟ ببساطة مخيفة : كلا... فقد

قَتلوا للإستمتاع لأنهم يستطيعون ان يقتلوا وثانياً لا توجد أي تبعات

إجتماعية ولا مساءلة قانونية. في هذه النوع من القتل تجتمع مجموعة حول معتقدات

عرقية أو دينية أو إجتماعية مثل الوطنية ويكون التزامها للمجموعة اكثر منه

للأخلاقيات والقيم. فالقتل الجماعي هو عمل بطولي لديهم. وهناك ضغط كبير للعساكر

والقادة مثلاً يوجه لمن يستسلم بسرعة قبل نفاذ آخر طلقة لديه ويصفونه بالجبن او

النعومة. تأثير الضغط الاجتماعي لقبول العنف يشكل سبباً رئيسياً لشحن المجموعة.

ومن الأسباب الأخرى للقتل الجماعي ايديولوجية

جنون العظمة وبروز قائد مؤثر (كاريزماتي). وجنون العظمة (ميغالومانيا) هي المبالغة

في وصف الإنسان لنفسه والذي يعتقد أن لديه قدرات استثنائية يستطيع ان يفهم الأمور

أفضل من الآخرين بخلاف الحقيقة. ويصاحب ذلك جنون الشك وهو عبارة عن عملية عقلية

تتأثر بالخوف من وجود تآمر وتهديد يصل الى حد اللاعقلانية والهلوسة أحياناً. ومن

دلالاته الاتهامات الباطلة والانهيار في الثقة ، فالحادث البسيط يفسره مجنون الشك

بأنه مفتعل. ومسبباتها الصدمات النفسية التي يتعرض لها الشخص في صغره أوسلوكيات

غير طبيعية لدى اسرته تجعله ينعزل لتسيطر عليه افكاره وهذيانه. ان علاج هذا المرض

يكمن في الاتصال الجيد. وايضا في اغراق المريض بتفاصيل ومواضيع ينسى بها الموضوع

الرئيسي ويبدأ حياة جديدة في مواضيع أخرى. اما العلاج السلوكي فهو التوافق مع

البيئة والمجتمع.

ونخرج من هذه المناقشة أعلاه أن الحل يكمن في

الاتصال والتوافق بين الجميع حول مواضيع مختلفة وليس الموضوع الرئيسي. وعندما نفسر

ذلك في مثال من واقعنا الملموس نجد ان الحل الأمثل للثورة المصرية والإعتصامات هو

ليس نقاش أي من الأحزاب سيحكم مصر وأي منها سيحصل على المكاسب الأكبر ، إنما يكمن

في مناقشة تفاصيل المواضيع المهمة لمصر من مناظير الأحزاب المختلفة والوصول الى

إتفاق منها: السياسة السكانية والفقر والاسكان والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية

والوطنية ... أي المواضيع المشتركة والمهمة التي هي هدف كل مصري. فلو فكرنا في ذلك

بعمق سنجد أننا متفقون تماماً في غاياتنا وأهدافنا. فكل منا يتطلع لأفضل استراتيجية

تعليم وأفضل الخدمات الصحية وهكذا.

هناك أسباب اضافية تقود إلى العنف الجماعي

وهي الكلفة والخسارة العالية لمن يهرب. قديماً وحتى في عصرنا هذا ، كان من يهرب من

أرض المعركة يعدم. ومن يستقيل يلاحق قضائياً ومن يعارض يخرج من المجموعة الحامية. كما

أن وجود ما يسمى بالمليشيات وهي قوات غير نظامية تتبع القوات النظامية توفر الدعم

المعنوي لقبول العنف الجماعي. أخيراً، فبعدم وجود أي رادع قانوني او تبعات

اجتماعية يشجع القتل على أتفه الأسباب. علق طيار الماني عندما كان يقاتل جنود بولندا

انه في اليوم الثالث من بدء القتال بدأ يستمتع وهو يقصف أهدافه خصوصاً المدنيين.

خلاصات مهمة:

اول خلاصة هي ان السياسيين والقادة هم من يضع

الإنسان في بيئة ليصبح أداة لقتل أخيه الإنسان بتعليمه استخدام غرائزه وليس منطقه

العقلاني. أما الخلاصة الثانية فهي شعور القاتل بالنشوة والنصر بعد القتل مباشرةً.

والثالثة أن القاتل يحس بالألم وبتأنيب الضمير ان شعر بأن المجتمع يرفض أعماله.

والخلاصة الرابعة توضح ان القاتل يعاني من مشاكل نفسية لاحقة عندما يفكر بانتهاك

الاخلاقيات والقيم حتى وإن تم قبوله من المجتمع. وتشير الخلاصة الخامسة الى ان الأعمال

السياسية أعمال عقلانية وعليه إن توجه السياسيون الى خيار الحرب واستخدام العنف

فهم يتحملون نتائج قراراتهم. وخلاصتنا السادسة تحذر من تصوير العدو في صورة شيطان

لأن المسائل ستخرج عن السيطرة. أما الخلاصة السابعة فتعاتبنا كأولياء أمور وكمسؤولين

لأننا وفرنا البيئة لأجيالنا لقبول وتأصيل العدوانية الشديدة والسلوك المتشدد.

والثامنة اختصارها ان القتل الفردي غير منضبط في استخدام العقلانية والغريزة.

وخلاصتنا قبل الأخيرة أن من مسببات القتل الجماعي عدم وجود المساءلة والضغط الموجه

لإتباع ايديولوجيات المجموعة وجنون الشك وجنون العظمة ووجود قائد مؤثر والكلفة

القاسية لمن يهرب ووجود القوات الغير نظامية. وأخيراً ، أن الحل بين المجموعات

المتصارعة يكمن في الاتصال والتوافق بين الجميع حول مواضيع مختلفة مهمة للمجموعات والأطراف

وليس الموضوع الرئيسي للأشخاص او الطرف الواحد.

مد الجسور بين قطبي

الصراع

فهل من الممكن أن نخرج بتوصيات تجنبنا العنف

الوحشي والقتل الجماعي أو الإبادة؟ في سعينا لفهم النفسيات المتصارعة وجدنا أن هذا

الأمر صعب للغاية لأن الأيديولوجيات كثيرة ومتغيرة ومحاولة علاج كل واحدة على حدة

يكاد يكون شبه معقد ومستحيل أن يخرج بنتائجه هذا البحث البسيط. ووجدنا تشابه بين

الأطراف المتصارعة يكمن في بعض القيم التي تتراوح بين المحافظة والتحرر. أي أن

هناك من الأحزاب والعقليات والأفكار التي تتمحور حول أوتميل الى الشخصية والقيم المحافظة.

وأيضاَ هناك من يميل إلى الشخصيات والقيم المتحررة. طبعاً سنجد مجموعات يقعون بين هذين

القطبين. ووجدنا أن أغلب الصراعات تدور بين الحفاظ على الموروثات والعادات والدين

وبين الحرية والتحرر والحداثة. أي بين المحافظ والليبرالي.

في كتابه "العقل الصالح : لماذا ينقسم

أفضل الناس حول السياسة والدين" يقول البروفيسور جوناثان هيدت ربما كان المحافظين

لا يحبون المتحررين ولكن يفهمونهم ، وفي المقابل فان المتحررين يعتقدون ان تصويت

المحافظين خطأ ومشوش. يعتقد المتحررون أن الاخلاقيات تنبع من ثلاثة قيم يتمسكون

بها وهي: العناية بالضعيف ، العدالة ، والحرية. ويشارك المحافظين اللبراليين هذه

المبادئ رغم انهم يفسرون العدالة والحرية بطريقة مختلفة. ويضيفون عليها ثلاثة

مبادئ أخرى وهي: الولاء والإحترام والتقديس.

من يصوت للمحافظين فهو ليس غبي ولكن يصوت

لمصلحته الأخلاقية. ولنضرب مثل: تضع وزارات التعليم التي تأثرت بالليبرالية أنظمة

تشجع الطالب على مقاضاة المعلم. وهذا يتناقض مع هدف من اهداف التعليم وهو

الاستفادة القصوى من وقت الدرس. فهذه الأنظمة تدمر سلطة المعلم في الفصل وتقود الى

بيئة غير منضبطة.

يتفاجأ الليبراليون عندما يفوز المحافظون في

الانتخابات ويزعمون أن قيادات المحافظين المتسمين بضيق الأفق قد خدعوا الشعب.

يجادل جوناثان هيديت وجورج لاكوف ودرو وستون ان الانسان بطبيعته حدسي وليس عقلاني.

فإذا أردت ان تقنع الآخر يجب ان تستخدم اسلوب العواطف التي تؤثر فيهم. فطبيعة

تكوين الدماغ توضح ان العقل البشري يصل الى الخلاصة أولاً ثم يبحث عن الاسباب لتبرير

لهذه الخلاصة. وليس العكس.

لذا نشتق ان السياسيين يجب ان يستشعروا

أحاسيس الشعوب لينجحوا. وان الليبراليين يجب ان يتحركوا بحذر ويحافظوا على الموروثات

والتقاليد. وعلى المحافظين ان يسمحوا لأفكار الليبراليين ليس لغرض الفوز

بالانتخابات او ما شابه ذلك ، انما لتوجيه الحكومة والمجتمع للتأقلم مع الطبيعة

البشرية. فنحن على استعداد لتحدي افكار الآخرين ولكن نتخاذل ونتكاسل عن تحدي

معتقداتنا.

إن الحل هو بناء مجتمع يستطيع أن يوظف الحدس

والمنطق من خلاله ليتفاعلا بطريقة بناءّة. نحتاج ان ننشئ مواطنين يشعرون بأحاسيس

الآخرين كما نحتاج الى وقت لتأمل المسائل لأن التأمل ولو لوقت بسيط سيحدث الفرق.

وثالثا يجب ان نهدم الجدار الفاصل بين معتقداتنا. الحلول السابقة صعبة التحقيق للغاية ولكن يمكن

ان تتحقق بأن يتأخر بعض المحافظين في التصويت عندما يستشعروا ان الليبراليين

سيفوزون بالانتخابات وثم يصوتوا لمرشح ليبرالي معتدل. حل آخر يتمثل في تصويت

الجولة الثانية عندما يخسر المرشح الذي حظى بأقل الأصوات ويخرج من دائرة المنافسة.

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه

جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما

سورة النساء اية93

المراجع:

Grossman, Dave. On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill

in War and Society. Back Bay Books, 2009. Print.

Sarah, Kershaw. The Terrorist Mind. Week in Review – Article. New York Times. January

9, 2010.

Lankford, Adam. What Drives Suicidal Mass Killers. Opinion. New York

Times December 17, 2012.